r

r r

r◎周天一

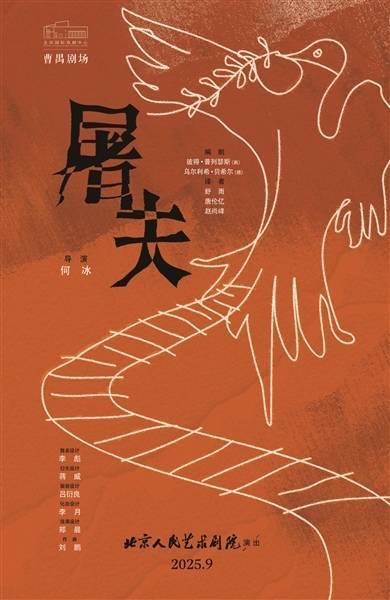

r1946年,剧作家彼得·普列瑟斯和乌尔利希·贝希尔合作了剧本《屠夫》,通过维也纳肉铺老板伯克勒一家的悲惨遭遇,揭示了法西斯统治对普通人生活的摧残。北京人艺继1982年、2005年两度排演该剧之后,今年由何冰执导,以全新样貌将其呈现于曹禺剧场。舞台上设计了一列巨大的蒸汽火车装置,浓烟滚滚,庞大沉重,富有冲击力和压迫感,这是本剧的突出意象——法西斯的火车像巨大的猛兽冲入普通家庭,改变并摧毁了他们正常的人生。

r碎裂的家庭

r作者亲身经历的戏剧演绎

r在纳粹阴霾席卷维也纳之初,伯克勒家庭已经走向分裂。父与子的冲突是两个时代、两种价值的激烈碰撞,看似是家庭内部的冲突,实则是法西斯瓦解社会根基的缩影。

r剧中的伯克勒生于1889年,他在青年时代见证了奥匈帝国首都维也纳的多元与包容。在1914年爆发的第一次世界大战中,维也纳的权威受到了一个普通士兵的嘲讽——憨厚质朴的好兵帅克,用幽默荒诞的行为解构着来自官僚和君王的使命。“以《好兵帅克》式风格,讽刺奥地利经历的希特勒七年暴政。”这是《屠夫》作者之一贝希尔的创作初衷。

r伯克勒成长于战后的儿子汉斯,没有见识过维也纳的黄金岁月,从记事开始,他目之所及就是一片萧条。作为世界大战的战败国,奥匈帝国分崩瓦解,维也纳失去了匈牙利平原的粮食和波西米亚的煤炭。社会思潮激荡碰撞,君主复辟、社会主义、宗教势力此消彼长。1934年2月,左翼、右翼在维也纳街头爆发流血冲突,剧中的铁路工程师赫尔曼经受住了斗争考验,老巡官古里奇也见了不少世面。屠夫伯克勒清楚地记得一长串左翼政治名词:“保卫共和联盟”“工人之家”,这个工人聚居区是当年左翼团体抵抗法西斯势力的重要据点。此后,年轻的汉斯暗中加入纳粹组织,并在1938年德国吞并奥地利后成为冲锋队小队长。

r就在这一年,《屠夫》剧本的两位原作者逃离了维也纳。普列瑟斯和贝希尔都是受到法西斯迫害的流亡者。维也纳人普列瑟斯生于1907年,上世纪30年代在戏剧界崭露头角,德国吞并奥地利后逃往瑞士,在此结识了本剧的另一作者——柏林人贝希尔。贝希尔在1932年开始发表作品,一年后被纳粹列入“堕落文学”名录,20岁的他成为名单中最年轻的作家,于是先后逃往维也纳和瑞士。二人后来到达美国,普列瑟斯参加了美军,最终《屠夫》剧本得以问世。可以说,剧中无论是逃离维也纳又以美军身份返乡的犹太人罗森布拉特,还是在纳粹铁蹄下坚持斗争的左翼战士赫尔曼,还是向维也纳人哀叹“柏林曾经也很漂亮”的难民克那波,都是作者亲身经历的戏剧化演绎。

r系统的暴力

r知识驱使下的疯狂更可怕

r肉店老板伯克勒以他的清醒审视社会的动荡,他本能地厌恶纳粹,因为他们让他的肉铺生意难以为继,逼他在肉铺里挂上长长的纳粹旗,这是法西斯的火车对他谋生方式的冲击;他的儿子汉斯狂热地加入纳粹冲锋队,他的妻子也出于趋同心理失去理智,犹太牌友罗森布拉特被迫流亡,这是法西斯的火车对他日常生活的冲击;在家里,妻子为雅利安身份忧心忡忡,汉斯像变了一个人,他告发朋友、殴打父亲,父子亲人变成了反目仇人,这是法西斯的火车对他家庭亲情的冲击。

r当目睹汉斯在火车站肆意打人时,伯克勒意识到,那个回荡着《蓝色多瑙河》的黄金年代已被斩断。比青年狂热更危险的东西,是来自知识界对暴力的系统合理化论证。伯克勒不愿蓝色多瑙河被德国纳粹污蔑,在一番打斗后遭到汉斯的攻击,随后被带进审讯室,对面坐着拥有博士学位的盖世太保头子拉姆。

r这个身心都极度畸形的拉姆博士拄杖跛行,让人联想到1945年在密苏里号战舰上签署投降书的日本外相重光葵,此人曾在上海被抗日志士炸断了一条腿。这一场景提醒着观众,戴礼帽、拄文明棍的文官也会沦为反人类的甲级战犯。身披血迹斑斑的屠夫围裙,伯克勒却问起一身纯白色西装的拉姆:“往后这围裙是我戴还是您戴?”

r原来,这群衣冠楚楚、受过教育的法西斯分子才是真正的屠夫,知识驱使下的疯狂比单纯的暴力更令人胆寒。纳粹技术专家秉持以科学为名的“工具理性”,以“技术中立”合理化自身行为,挥舞着名为“血缘学”“纽伦堡法”的种族主义工具,对社会人群施加“手术”,造成了人类历史上的空前惨剧。社会学家齐格蒙·鲍曼认为,“二战”中的大屠杀不是蛮性的遗留,而恰恰是现代性的过度伸张。此时,火车如期而至,车厢里堆满尸体。

r剧中,在系统性的暴力驱使下,蒸汽火车出现的频率越来越高,越来越多的年轻人被火车拉走,驶上毁灭的轨道。战争机器毫无意义地吞噬着年轻的生命,最终轮到了汉斯。伯克勒来到车站送行,老父亲看出了汉斯眼神中的恐惧。最终,二人前嫌冰释,然而汉斯最终也死在了俄国的雪地里。老人哭儿,新妇望夫,伯克勒一家从此不再完整。

r时代的回响

r过去的悲剧指向现在与未来

r经典的《屠夫》,不仅讲述了过去的悲剧,更指向了现在与未来。排演《屠夫》一剧时,人艺对台词中的一些名词进行了本土化处理,如将纳粹给奥地利改的名字“奥斯特马克”(Ostermark,“东部边疆”)意译为“东方守郡”,降低了外国文本对本土观众带来的隔阂感。

r当法西斯的蒸汽列车驶上舞台,中产之家那铺着精致桌布的餐桌也在颤动。笼罩在战争的浓烟之中,仍有人抱持侥幸心理,认为自己只要善于躲避就不会被波及,并不打算逃走。《南京照相馆》的金老板最初就抱着这般想法,维也纳的肉铺屠夫伯克勒也是如此。可当法西斯的火车直接冲进家庭的时候,一切已经难以挽回,岁月静好早已成为奢望。

r当赫尔曼冒着生命危险动员老朋友加入反法西斯斗争时,哈青格尔顾左右而言他,伯克勒重重地叹气。后来,法西斯夺走了老朋友的生命,带走了他的独子。面对纳粹,屠夫伯克勒熟练地使用着帅克式的“弱者武器”,表面糊涂、装傻卖呆,实则倔强抵制着纳粹势力侵入自己的日常生活,竭力守护着自己的家庭,但最终连自己的生日和独生子也没有守住。

r随着法西斯的战败,似乎一切恢复了正常,蒸汽火车久已未见。人们挂国旗时纠结着英法美苏四国国旗的顺序,暗示着战后维也纳持续十年的四国分区占领。突然,“希特勒”再次闯入伯克勒的家,动作夸张滑稽,但神态暴戾、咆哮连连,让台上的伯克勒和台下的观众同时紧张。最终证明,这不过是一个精神病人。受到迫害远走他乡的老朋友罗森布拉特回到维也纳,老友重聚,重开牌局。

r《屠夫》全剧表现出对法西斯主义鲜明的反思、批判、警惕意识。时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,重排这部经典名作,使人思考警醒。它在幽默之余提醒观众,对于战争的残酷和对人性的扭曲,应时刻保持“像山猫一样警惕”。

r摄影/李春光

r联丰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。